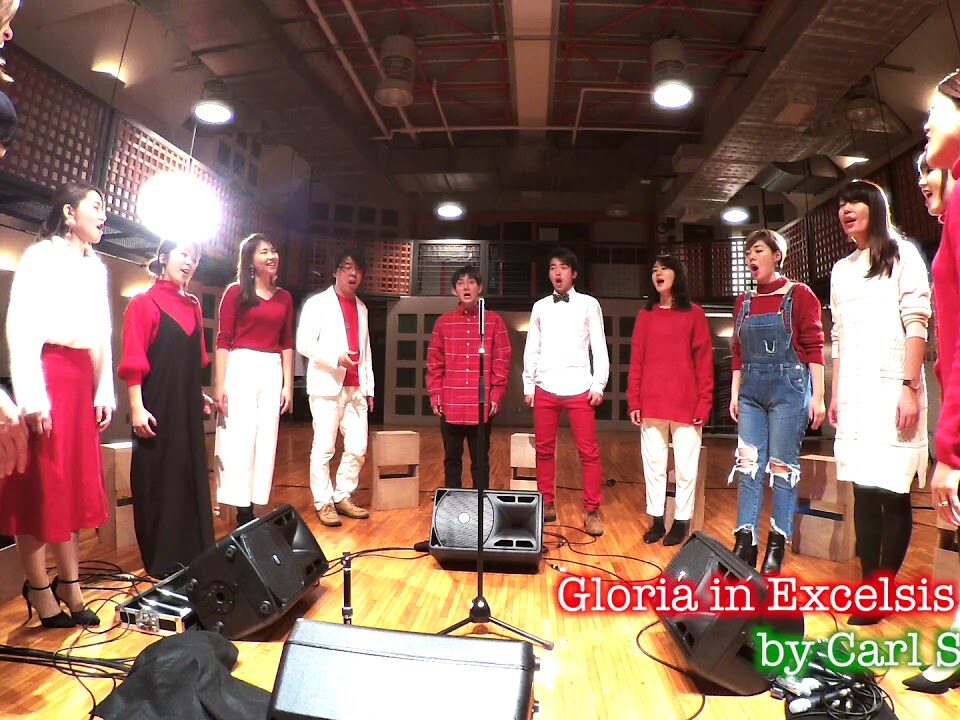

Gloria In Excelsis Deo by Carl Stein

2017.12.24

カトリックの典礼曲ですが、Carl Stein という作曲家の、あまりメジャーではないバージョン。美しき和声と対位法です。古典の学びとして歌わせてもらいました。

2017.12.24

カトリックの典礼曲ですが、Carl Stein という作曲家の、あまりメジャーではないバージョン。美しき和声と対位法です。古典の学びとして歌わせてもらいました。

2017.8.11

ローブは僕らの答えではない。

「命のコーラス」にふさわしいビジュアルテーマがあるはずだ。

10年目にして初めてユニフォームを外注するにあたりDUCは、あしらう素材に「ケンテ」を選んだ。

ケンテとは元々、西アフリカ、ガーナ周辺に伝統を持つ、アサンテ族及びエウェ族という人々の織る布(米 Wikipedia)で、アフリカの織物文化の中でも最も知られたものの一つ。本来は、王族や地位のある人々が身につけた。様々な模様や色があって、本来はマスやライン内の一つ一つの模様が意味を持つという。

アフリカの本来のケンテは織物であり高価だが、ここで言うケンテ、つまり、アメリカの黒人たちが身につけるケンテは、ケンテ模様をプリントしたプリント布になる。

以下に、僕らが頼りにする「ミセス・ゴスペルデータバンク」が、Power Chorus のために書いてくれたケンテについてのノートがある。

———————-

アメリカの黒人がケンテを模した模様の布を身につけるのは、自分たちがどこから来たのかを思い起こすためであり、誇りと結束の表現でもある。色合いの豊かさは、私たちが色とりどりの人種であることを表し、喜びと微笑みと希望に溢れた人種であることを表す。私たちは音楽的であり、リズミカルであり、ソウルに溢れている。神を信じ、そのインスピレーションを人と分かち合う。

ケンテ模様は、私たちを過去とつなぎ、未来への希望を、いつも思い起こさせてくれる。

-エリカ・ブライアント

DUCではローブを尊ばない。日本人のクワイアーはアメリカ人のゴスペルクワイアーを模したローブを身につけたがるが、キリスト教活動でないなら「できるだけクリスチャンのふりをする」というようなアートの作り方は、宗教的、文化的な不敬になりかねないと考えるためだ。

セントラルパークでアメリカ人が袈裟を着て般若心経を読んでる姿を見かけて声をかけたら「仏教徒になる気はないけどカッコイイから」と言われたところを想像すれば、その違和感がわかるのではないか。

日本人はゴスペルミュージックについて、キリスト教の「賛美音楽」である事実以上に、「黒人音楽」であることに惹かれている。その感覚が宗教的な感覚と混乱を起こさなくて済むよう、Power Chorus という言葉があるわけが、では、その黒人音楽コーラスであることを尊ぶ僕らにふさわしいユニフォームはなんだろうかと考える。そこで選んだのがこのケンテだ。

アメリカでは、黒人と、黒人文化を尊重する人々が、その敬意を表すような機会に身につけることが多い。代表的には、黒人歴史月間と呼ばれる2月や、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア・デイなどだ。

(写真:Yahoo.com で Kente Dress の画像検索結果のスクリーンショット)

ネット上でもってぃがアフリカの素材に精通した業者「ファティマート」を見つけてきた。それが奇遇にも、かつてDUCと共演したことのあるアフリカンダンサーだった。

全身ケンテで覆うことで「黒人ぶった」テイにはなりたくない。ある程度スマートな謙虚さを持って身につけたい、と、ミーティングで意見を交わした。

生きるために歌う、その文化を育てた奴隷たちと、被差別民族の系譜。彼らのコーラスのパワーを継ごうとする Power Chorus にふさわしいビジュアル素材。

こうして、DUC初めての発注ユニフォームが、ケンテユニフォームとなった。

2017.5.30

Director・タローです。

6月7日、8日は、上田市の4つの高校の合同芸術鑑賞会。

市内中の数千人の高校生たちに、芸術教育として選ばれて行きます。

我らがパーカッションの佐藤由も、レジェンド、オルケスタ・デ・ラ・ルスのメンバーとして時折やっている仕事ですが、本当に誇りの持てる、そして責任のある仕事です。

僕らにとって最も嬉しいことは、先方の要請により、大部分、オリジナル曲を演奏させていただくことです。

僕らのようなクワイアーは通常、こういう機会にはゴスペルをやってくれと言われるものです。

もちろん、ゴスペルナンバーもありますし、その歴史や性質についても、他のどんな団体よりも正確にお話させていただきます。

しかし、このような大規模な企画でオリジナルをやってくれと言われることが、僕らにとってどれほど素晴らしい出来事なのか、説明しきれません。

日本のゴスペル市場は、宗教と離れてゴスペルを名乗ろうとするがゆえに、オリジナルが評価されることがありません。

聖書内容と関係ないオリジナル曲をゴスペルと呼べば、クリスチャンたちとしては当然是正をお願いしなくてはいけませんし、聖書内容に基づいたオリジナルならば、それをクリスチャンでない人々が100人集まって高らかに歌っても、実際に信仰を持ったクリスチャンたちが歌うアートの市場に出せるような代物になるはずもありません。

「ゴスペルグループではありません」と訴え続けることは、DUCにとってイバラの道でしたが、それでもそれがたった一つの道でした。

ゴスペルグループだと言って仕事を取ったりお客様を集めたりする、そういう他の道は、楽だったかもしれませんが、今日この日へは続いていなかったのです。

ゴスペル「も」歌います。それ以外も歌います。僕らの音楽ジャンルはパワーコーラスと言います。黒人奴隷たちの時代から培われた、人が生き抜くために歌うという力を継ぎ、いつか、全ての宗教の人や宗教を持たない人たちとも共に歌えることを夢見るコーラス音楽です。

上田市の高校生のみなさんにお届けしてきます。

2017.3.27

こんにちは、Director タローです。

今日は、この聞きなれない音楽ジャンルについて。

今回、ジョン・レノン・ソングライティングコンテストでDUCの楽曲「United Dreamers」がFINALISTを受賞したのは「Gospel / Inspirational」というカテゴリーです。

John Lennon Songwriting Contest には、Jazz, Rock, R&B, Latin, Children’s(童謡) など、12のカテゴリーがあります。

そのうちの一つ、Gospel/Inspirationalの、Gospelについては、こちらを見ているみなさまはご存知の通り、黒人霊歌にルーツをもつキリスト教音楽です。

しかし、/(スラッシュ)の後についた「Inspirational」というカテゴリーはきっと耳慣れないのではないでしょうか。

今回の受賞曲 United Dreamers は、明らかにこの Inspirational に属する音楽です。

an Inspirational song、と言った時には、以下の二つの、境界が微妙な楽曲のうちのどちらかを意味します。

A.教会の中でいう場合。(こちらが語源と推察できます)

Gospelも、内側をみると様々なサブカテゴリーがあります。中でも最も代表的なものは、神を賛美するために、シンプルで伝統的な言葉を用いる「Praise & Worship」と呼ばれる楽曲群です。Hallelujah(神を賛美しよう!)や、Thank you Lord(主に感謝します!)や、I worship you from bottom of my heart..(心の底からあなたを崇めます)といった古典的な歌詞で、集まっている人々も共に歌うのです。楽曲が始まるなりいきなりテーマに入り、ひたすら繰り返し、神への思いのたけをただぶつけます。

一方で、Gospelの中でもInspirational というのは、聖書のメッセージを伝えることを目的としつつも、曲そのものがある程度ストーリーを持っていたり、自分の礼拝というよりも人を励ますための言葉を含んでいたりします。聖書のメッセージにインスパイアされた楽曲、というようなニュアンスです。牧師の説教の直前に置かれることが多く、みんなでというより、訓練されたクワイアーが歌うことが多くあります。

つまり、Gospelのサブカテゴリーとしての、Inspirational、ということです。

例えば、Oh Happy Day や You Are Good や Total Praise, Hosanna, In The Sanctuary などは Praise&Worship で、The Best Is Yet To Come や My Life Is In Your Hands, Bless Meなどは Inspirational と呼ばれうる、ということです。 DUCがGospelを歌う際は、この Inspirationalから多くの曲をピックアップします。

DUCはクリスチャン集団ではないので、賛美、礼拝のための楽曲をアートとして開花させるという希望を持つのは全く見当違いだからです。

Gospel のサブカテゴリーとしてのInspirationalの例、The Best Is Yet To Come

by Donald Lawrence /演奏 DUC

B.教会の外でいう場合。

音楽的、精神的にゴスペルの魅力的な要素を持っていながら、特定の宗教に限定される言葉(Hallelujah, Jesus, Lord, Hosanna など)を持つことのない楽曲を指します。代表的なヒット曲は I Believe I Can Fly, World’s Greatest(R.Kelly), Optimistic, Hold On(The Sounds Of Blackness)、あたりです。キリスト教が優勢なアメリカでは、あまりInspirational だけを専門に行うアーティストというのはいません。ポピュラーのアーティストや、まれにゴスペルのアーティストがそのような楽曲をアルバムに入れたり発表したりする程度です。しかしながら、多民族国家の自覚を増しているアメリカ社会の中で、このInspirationalというカテゴリーの存在感がある程度高まってきている可能性があります。

また、Seasons Of Love や We Are The World をクワイアーで楽しむ日本人のゴスペル愛好家層にとって、アートとして高みを目指せるジャンルとなる可能性が高いと感じます。

DUCはまさに、このジャンルでのアーティストを目指しているということになります。

She Is Love: Gospelに近いスタイルを持ちながら、内容は女性という存在の素晴らしさと暴力の虚しさを語る。by The Sounds Of Blackness (PCから字幕モードをonにしてごらんください)

どうでしょう、つたわりましたでしょうか。

上記、A,Bの境目は微妙なこともあります。

ゴスペルシンガーとして揺るぎない地位にいるヨランダ・アダムスが I Believe I Can Fly をヒットさせたため、それを教会で歌うクワイアーがあったり、ゴスペルにルーツがある曲として、「明日にかける橋」を教会で歌うケースもあります。その場合、それらの楽曲は、教会でも機能する楽曲として、「Gospel の中の Inspirational」と思われることもありますし、教会の信仰の外の楽曲だから「Inspirational」と呼ばれる、というケースもあるということです。

いずれの意味であれ、このカテゴリーこそが、キリスト教信仰に不慣れな日本人でも魂を込めやすく、アートとして追うことが出来得るカテゴリーなのではないか、そのようにDUCは考えています。

2017.3.15

今からもう10年も前になるが、クリスという大変に有能なゴスペルシンガーソングライターのCDを製作した。

彼の人生で初めてのオリジナル音源が完成した時、彼は、「アメリカで一番でかいソングライティングのコンテスト2つに応募する」と言ってきた。そのうちの一つが、オノヨーコが設立した「ジョン・レノン・ソングライティング・コンテスト(JLSC)」だった。

審査員には、ジミー・クリフ、ブラックアイドピーズ、ブーツィー・コリンズ、ジョージ・クリントン、ネイザン・イースト、レッドホットチリペッパーズなどのとんでもない名前が並ぶ。

JLSCは数万もの応募があると言われる中、クリスの応募作品に対しては結局音沙汰なしだった(もう一つのコンテストではクリスはセミファイナルまで登った)。

こうして僕はこのJLSCを知ったわけだが、このコンテストにゴスペル部門があるのはちょっとだけ意外だった。ジョンは教会からは決して好かれないアーティストだからだ。

時は遡って、30年近く前。中学生の僕は、ビートルズに夢中だった。すべてのアルバムを揃え、すべてのバンドスコアを買い、ギターを練習した。ギターケースに、「Past Masters」のジャケットのロゴを模した「The Beatles」のステンシルを自作してスプレーし、持ち歩いた。

イケメンで美しい曲を書く優等生のポールよりも、深遠なワルで、支配層をこき下ろし、時々意味不明なほどアーティスティックになるジョンに惹かれていた。Nowhere Man は、孤独な僕のテーマ曲になり、僕は家で何回も、何時間も、誰に聞かせるでもないのにそのハモりの録音を繰り返した。

高一になる頃には僕は髪を伸ばし、丸いサングラスをかけて学校を歩いていた。ジョンの命日と僕の誕生日が同じであることが、小さな運命を感じさせる密かな誇りだった。

音楽で世界や人生を変えられる、そう夢見させてくれた伝説がジョン・レノンだった。

Dreamers Union Choir の名前は、ジョン・レノンの Imagine の歌詞に由来し、今日まで、ジョンは僕のそばにいる。

クリスの製作をやっていた時は、自分がアメリカで楽曲の賞にトライしてみようなんてことはあまり発想に持っていなかった。というかそもそも僕は、自分のカテゴリーは特殊だろうという言い訳で、賞関係には興味を持って来なかった。でもある時、ゴスペルディレクターをやっている黒人の友人が、「お前の曲を一曲もらっていいなら My I Love You をやりたい。」と言ってくれた。

そのこともちょっとした励みになり、この曲を一度、$30払ってJLSCに投じた。

なんの音沙汰もなかった。

しばらくするとファイナリストと優勝者達だけが発表された。

そりゃあそうだ、と僕はため息をついた。カテゴリー名こそ「ゴスペル/インスピレーショナル」となっているが、この Inspiratonal は、ある程度教会寄りの楽曲を指すことが多く、完全な非宗教曲を意味してはいないだろう。審査員にはシーラ・Eもいて、かなり敬虔なクリスチャンアーティストだ。僕が娘に宛てた My I Love You のような曲のためのカテゴリーじゃないんだろう。かといって、他のカテゴリーに入るはずもない。無数の応募の中で、高名な審査員たちの耳にさえ届かなかったろう。日本国内の音楽ジャンル群と同じように、結局僕には縁のない世界なのだ。

JLSCからは時折、相変わらずのニュースレターだけが届き続けた。ジョンは今も遠くにいて、僕が彼を知っていても、彼が僕を知ることはなかった。

それから数年。DUCのサウンドも成長した。JLSCは録音のクオリティーに関係なく歌詞とメロディーの構築を見る、と言ってはいるものの、サイトで聴けるファイナリストたちのサウンドは皆きちっとしている。本当に録音のクオリティーが関係ないなんてことがあるわけがない。

United Dreamers はどうだろう? 賛美曲でこそないものの、聖書からの着想を持っている。

歌詞と楽式の構築は、僕が大学と教会で学んできたことの集大成でもあり、チームの演奏能力を最大限まで使い切るボイシングを取り込んだ。テーマも、今まさに僕らが向かい合うべきものとしての情熱を注いでいる。

歌詞をタイプし、音源ファイルを圧縮して、僕は再びJLSCに投じた。一曲の応募に3000円。何曲も投じるには抵抗があるが、やたらに応募するのを制限するにはいい数字なのだろう。

それに、United Dreamers はテーマ的に、今JLSCのGospel/Inspirationalカテゴリーに出せる唯一の楽曲に思えた。

自信はあるのか。

ある。いや、ない。

僕は純ゴスペルじゃないのに受賞させるなんてことあるわけがないんじゃないかと思うし、アメリカはニューヨークのプロアマ問わずの国際コンテストで強者たちが応募してくるだろうし、僕は留学もしておらず英語は独学。

勝てないと思う理由は無数にあるが、勝てると思う理由は「これがいいものだと思うから」という1つのみ。

でも、ファイナリストの3つの席にこの曲が乗ることを思い描くと不思議と、何万の応募があろうが、この曲がそのポジションにいるのは自然なことに見えた。そのビジョンが見えたようだった。

数ヶ月してある日、ふっと思い出して、そろそろ発表だなあ、とJLSCのページを開くと、なぜか僕が応募した2016 Session II だけ勝者情報がなかった。2017の募集は始まってるというのに。

なんだこりゃ、先月に発表の予定だったのに。まあいいか。

僕はまた、この件については忘れることにした。

大丈夫、こちらはこちらで元気にやっていけます。

その二日後の朝、起きるとメールが届いてた。

“Congratulations Tari Kijima / Dreamers Union Choir!

The following will confirm that after a long and difficult adjudication process, your song “United Dreamers” was selected as a Finalist in the Gospel / Inspirational category of the 2016 Session-II John Lennon Songwriting Contest”

「タリキジマ / Dreamers Union Choir さん。長い協議の末、あなたの曲がファイナリストに選ばれました。プロモーション情報を送ってください。」

おいおいおいおいおい、タリじゃないよ。

僕が人生で初めて作詞作曲で受けたまともな賞が、これだった。(だって、僕が最も打ち込む種類の楽曲は他にどこにも送り先がないのだ。)

慌てて再びJLSCのサイトを開くと、Gospel/Inspirational のファイナリストの欄にしっかりと、Tari Kijima/Dreamers Union Choir と書いてある。

尚、優勝者も同時に発表されていた。普通ファイナリストと言われれば、そこから優勝者が決まってゆくのかと思いきや、JLSCではFINALISTを実質「準優勝」の意味で使うのだ。

いや、これでいい。今から一週間かけてファイナリストの中から優勝者を選びますとか言われたら心臓がもたないところだった。

僕は早速メールに喜びの返信を出した。

ありがとうございます! 「Taro」 Kijima です。

と。

各音楽ジャンル(12ジャンル)に3名ずついるファイナリストの一人なので、賞品は大きなものじゃない。

でも、この歳になってこんな小さなことを噛みしめていうのはちょっと気がひける思いもあるが、「DUCの楽曲はアメリカで、世界で通じる」。それが、この受賞が与えてくれた、小さくて強固な種だ。

日本から、宗教活動じゃないクワイアー音楽を発信できるんだ。

Power Chorus は必ず大きくなる。そういう灯がついたんだ。

40過ぎて、こどもを抱きあげながらでも、十代のあの日と同じように僕は夢を見る。

Dear ジョン・レノン

長い長い年月の後で、あなたに僕の名前を知ってもらえたような気が、少しだけします。

必ずまたお会いします。

(写真は、僕の部屋に飾ってあるジョンの写真集)

The John Lennon Songwriting Contest オフィシャル

→ “Winners” から “Finalists Session II” で、受賞者へ)

2017.3.12

アメリカの国際コンテスト、「ジョン・レノン・ソングライティング・コンテスト」で、Dreamers Union Choir の 「United Dreamers」 が、ゴスペル/インスピレーショナル部門のファイナリストに選出されました(2016 Session II)。

この「インスピレーショナル」というのが、英語圏で、僕らが言っている「Power Chorus」にほぼあたるジャンルです。

優勝こそいたしませんでしたが、ファイナリストは各部門(フォーク、R&B、童謡など全12部門)にたったの3名で、事実上、準優勝になります。

は、オノヨーコが設立し、今年で20年目になるアメリカで最も規模の大きいソングライティングコンテスト3つ程度のうちの一つです。

審査員は以下のような名だたるアーティストばかりです。

ジミー・クリフ

ブーツィー・コリンズ

ファーギー(ブラックアイドピーズ)

フリー(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)

シーラE

ネイザン・イースト

etc….

今回のシーズンでは、DUC以外すべての受賞者(12ジャンルの各優勝者と、ファイナリスト)が、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの英語圏からで、心より名誉なことです。

Dreamers Union Choir の名前は、ジョン・レノンの「Imagine」に由来します。

ゴスペルのレプリカをやりながらアーティストを名乗ることはできない。

アートをやるのだから、ゴスペルを名乗らない。

そのコンセプトで10年の時を歩んできたDUCにとって、世界で評価されるアートを行っていることが証明された、それも、ジョン・レノンの名を冠する大会で、こんなに素晴らしい10年記念の贈り物はありません。

日本から、キリスト教活動でないのにゴスペルを騙ったりしなくとも、世界に誇れるクワイアーアートを発信することができる、その可能性、その証明と、なることができたと感じています。

今回の受賞は実質的に1部門の準優勝であり、賞品は全く大きなものではありません。

しかし、今回の実績は、僕らは世界に通じる音楽を行っているのだという思いに堅固な確信を与えてくれました。それで、あまりにも十分です。

応援してくださる皆様に、心より感謝いたします。

DUCは、この国にクワイアーというアートが存在できることを証明するために、まだまだ成長します。

これからもなにとぞ、よろしくおねがいたします。

2017.4.11

タローです。

黒人霊歌の英語は本来、「二グロ・スピリチュアル」。

ある黒人の友人は、今はもうそれを二グロ・スピリチュアルなどと呼んではいけない、と僕を叱りました。

ニグロは黒人に対する最もひどい差別用語であり、音楽のためと言っても滅多なことで使っていい言葉ではない、というのです。

別の黒人の友人は、きちんとニグロ・スピリチュアルと呼べ、と僕を叱りました。

それをアフリカンアメリカンスピリチュアルだとか、ただのスピリチュアルなどと呼ぶのは悲しい歴史を無視することであり、そんな呼び方をしたら黒人たちはお前を黒人史のわかってないやつだと思うだろう、というのです。

そこに、どちらが正しいという答えはなさそうです。

この「二グロ」はスペイン語で「黒」の意味の単語で、奴隷制時代に白人たちが黒人のことを言い表した言葉です。奴隷たちが生活の中で歌い続けた歌の数々を、広義に二グロ・スピリチュアルと呼びます。

実際に自分の父母、祖父母や祖先が差別の中に生きた彼らの歴史の重みは、日本の僕らには計り知れぬものがあります。

それでもDUCが黒人霊歌を歌うのは、それが「生きるための音楽」の根源だからです。

広義での黒人霊歌は、必ずしも宗教歌ではありません。

奴隷たちにとっては神は、賛美よりも嘆願の対象であり、その言葉は悲哀とともに、多くの皮肉を含みます。

読み書きが許されない中で、歌は大切なメッセージを繰り返し伝え、感じるためにハーモニーと言葉のリズムを発展させ、それはゴスペルのみならず、ブルース、ファンク、ラグタイム、ロックンロール、すべての黒人音楽の祖先となりました。

賛美と愚痴と躍動と悲哀。黒人霊歌は、ビッグバン前の宇宙のように、今日の黒人音楽の要素のすべてを含んだ一つの音楽だったのです。

僕らはゴスペルの持つ希望やパワーに魅せられます。日本でゴスペル現場を歩けば、「難しいことは言わず、歌って楽しければいいのでは?」という態度に、いくらでも出会えます。

しかし、いい悪いの話はともかく、この音楽が決して希望やパワーに溢れた場所から生まれたわけではない、ということを学ばなければ、「この音楽の一番の感動を取り逃がすことになる」のです。

苦味を知ろうとしない料理人に料理ができるはずがないように、悲哀に向き合わずにゴスペルの声のパワーを語ることはできないのです。

Power Chorus は、黒人霊歌とゴスペルの流れを汲む、「命のコーラス」の音楽です。

それでDUCは、黒人霊歌を学ぶことをおろそかにしたくないと考えているのです。

2017.2.10

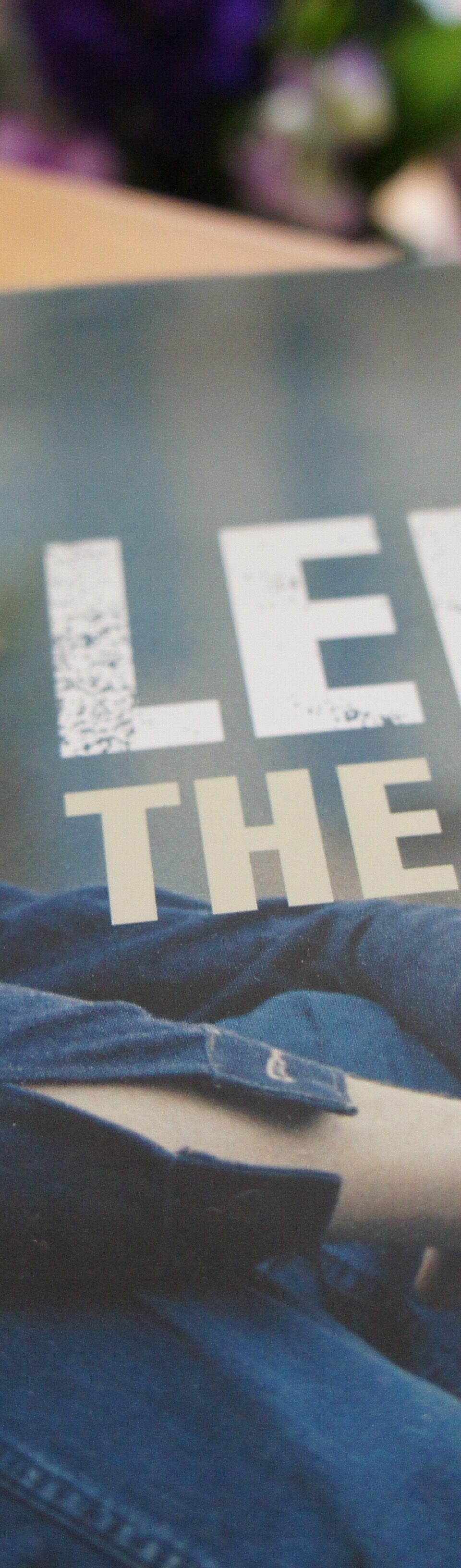

タローです。みなさんに愛していただける幸せな楽曲、Can You Still の誕生について少し、今日はお話を。

——————————————–

着想の一つは、2009年のNHKスペシャル「魔性の難問」の再放送だった。

素数の魔性に満ちた魅力と、その謎に挑んだ数学者たちの悲運をつづった番組で、番組は数学の見識がなくてもロマンを掻き立てられる、精妙な造りになっていた。

その冒頭に、ルイ・ド・ブランジュという一人の老数学博士が登場する。番組放映時点で77歳。博士は毎朝ランニングマシンに乗り、汗だくになって走り続ける。

博士は、人生で4度目となる素数の謎を解明したという論文を提出したが、その検証は学会の数学者たちによって行われ、証明されるまでに少なくとも4〜5年かかるのだという。

フランス人の平均寿命を超えた博士の、その結末を見るまでは死ねないという思いが、博士を毎日走らせる。その美しい1シーンに、まんまと僕は心を掴まれた。

Sounds Of Blacknessのディレクター、ゲイリー・ハインズ氏を日本に迎えた時、たくさんのわがままを聞いていただいたが、そんな中、数少ないゲイリーさんからの注文は、「毎朝、ジムを使いたい」とのことだった。ゴールドジムの近いホテルを予約し、僕は最初の朝、ホテルにゲイリーさんを迎えに行き、ジムまで同行して付き合った。最初の40分はひたすら黙って、音楽を聴くこともなく、ランニングマシンで走っていた。

間もなく60歳の彼は、大ヒットこそないものの、結成から40年を経て今もNAACPやステラ賞のような大賞にノミネートされ続けている。彼の顔に僕は、夢を追い続ける者の「明日倒れることはできない」という決心を見た。

長期にわたって夢を追い続けるのは楽でもなければカッコよくもない。

30歳を超えてもビジュアル作ってバイトからスタジオに向かうギタリストや、40歳を超えてもブレイクを夢見てネタを書き続ける芸人が、かっこいいと言われることはあまり多くない。

歳をとるほど「何の芽も出ない、そんなことをいつまでやっているんだ」、と周りじゅうから言われる。

そんな日々が続けば、世界を愛するのが難しく思える時もある。

世界が自分に夢を与えてくれたのに、その世界は夢を追う自分がここにいることを忘れてしまったかのようで、静かに、でも確実に、自分は時間から置き去られてゆく。

それでもまだ立てるか。

まだ走れるか。

まだ世界を愛せるか。

Can You Still は、その覚悟の向こうに答えがあると信じ続けられるように。

まずは、歌い手である僕ら自身のための歌であり、

それであってこそ、それを見て「自分も」と思ってくれる方々の歌になってくれるのではないか思う。

———————————

__________________________

Thanks!/ありがとうございます!

[Can You Still Dream Tシャツ]

Tシャツのご購入はこちら

★Power Chorus The Shop★

http://powerchorus.theshop.jp/items/4486027

2015.10.30

しかしながらこの、歴史を踏まえ、確かにそのスピリットを伝えるという音楽活動には、「聖」なる側面がある事もまた事実と考えており、ローブという衣装に自分たちがふさわしいかどうかには、いつも自問があるのです。

現時点での一つの答えが、「アフリカンローブ」です。

ゴスペルという礼拝音楽を作った要素の一つの起源は、アフリカに辿る事ができます。キリスト教に出会う以前の名もない土着の宗教の時代から、人々は神性や創造主を讃える音楽を奏でてきました。

その歴史と精神に敬意をこめてDUCは、ローブを着用する際、キリスト教会式ではないながら、歴史や文化を表す衣装としてアフリカンローブを選択しています。

様々な考え方、見方があるなかで、自己満足という見方もあり得るかもしれませんが、DUC と Power Chorus コンセプトが追う道筋での、現時点での答えです。

ところで、様々な理由から現代のゴスペルアーティストたちはローブを着る事は少なくなっています。最近では、ゴスペルグループがローブを着ることは時に、やや古風な印象や、伝統的であるという印象が伴います。ちょうど日本でいうと、演歌歌手が昭和と違って着物を着る事が少なくなっている事と似ているでしょう(男性シンガーに顕著ですね)。

ライブ写真:ヨシカワアキ